No-Code: Der Weg zur Entwicklung ohne Programmierung

Braucht man wirklich noch Programmierer, um innovative Software zu entwickeln? Die Antwort überrascht: Mit No-Code Plattformen verändert sich die Softwareentwicklung rasant. Jeder, vom Marketing bis zur Personalabteilung, kann heute eigene Anwendungen gestalten und Geschäftsprozesse automatisieren — ganz ohne Programmierkenntnisse.

Visuell organisierte Technologien demokratisieren das Entwickeln von Lösungen. Dieser Bericht zeigt Dir, wie Du den Weg zur Softwarelösung ohne Code meisterst. Du erfährst alles über Geschichte, zentrale Funktionen, Anwendungsfälle, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Sicherheit, Herausforderungen und die wichtigsten Trends.

Was ist No-Code? Grundlagen und Definition

No-Code ist weit mehr als ein Buzzword. Es beschreibt einen radikalen Wandel, der die Art verändert, wie Software entsteht. Doch was genau steckt hinter dem Begriff, und wie unterscheidet sich dies von anderen Ansätzen?

Begriffserklärung und Abgrenzung zum klassischen Programmieren

No-Code bedeutet, dass Softwareentwicklung ohne das Schreiben von Code möglich ist. Stattdessen kommen visuelle Tools und Drag-and-Drop-Editoren zum Einsatz. Nutzer erstellen Anwendungen, indem sie Bausteine zusammenfügen, Schnittstellen gestalten und Geschäftslogik per Klick festlegen. Die technische Komplexität bleibt im Hintergrund, wodurch auch Menschen ohne Programmierkenntnisse eigene Lösungen bauen können.

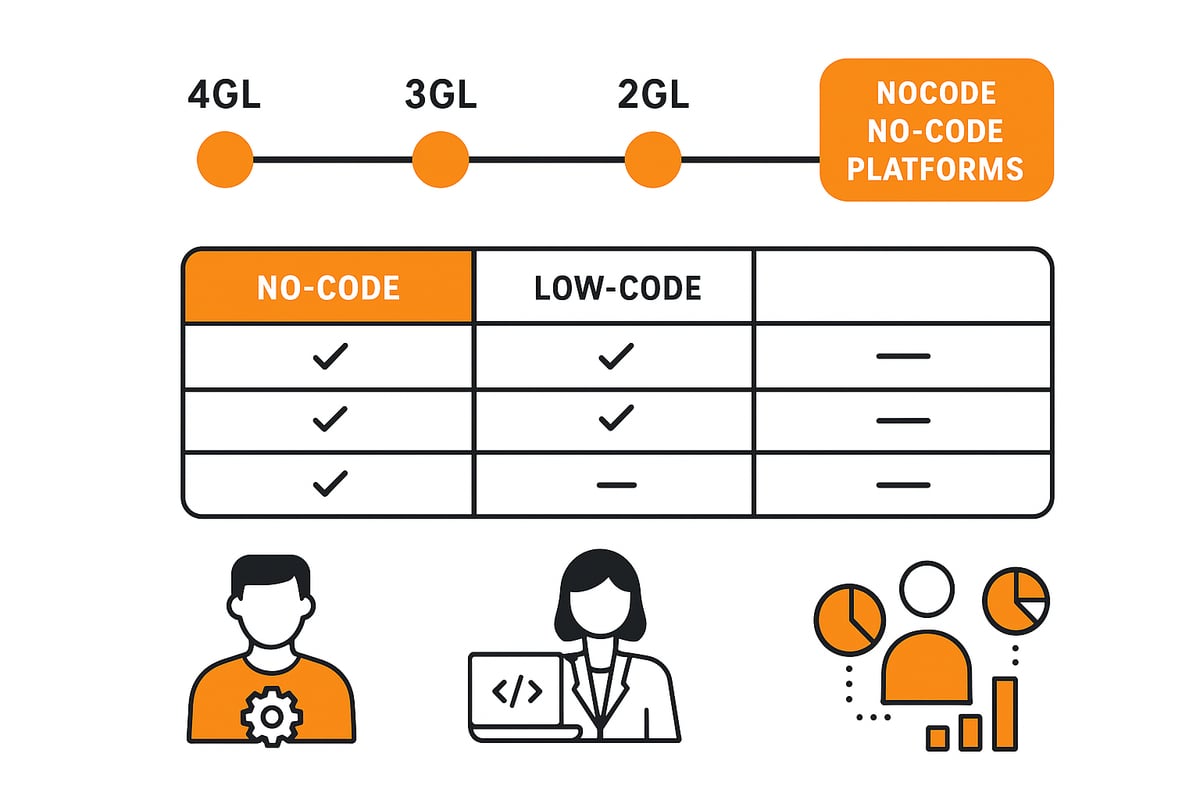

Im Unterschied zu klassischen Methoden, bei denen Entwickler mit Programmiersprachen wie JavaScript oder Python arbeiten, stehen bei visuellen Lösungen die Benutzerfreundlichkeit im Fokus. Die Grenze zu Low-Code ist fließend: Während No-Code ganz ohne Programmcode auskommt, erlaubt Low-Code ergänzende Anpassungen per Skript. Einen detaillierten Vergleich findest du unter Low-Code vs. No-Code Unterschiede.

No-Code richtet sich vor allem an sogenannte Citizen Developer, also Fachkräfte aus Marketing, Buchhaltung, Finance, HR oder Vertrieb, die schnell digitale Lösungen benötigen. Auch Business Technologists und ganze Fachabteilungen profitieren. Laut Gartner werden bis 2025 etwa 70 Prozent aller neuen Business-Anwendungen mit Low-Code- und rein visuell orientierten Technologien entwickelt.

Die Demokratisierung der Softwareentwicklung ist ein entscheidender Vorteil: Jede Abteilung kann selbst Innovationen vorantreiben. Beispiele sind Marketingteams, die Umfrage-Apps bauen, oder HR-Teams, die Onboarding-Prozesse digitalisieren. So lässt sich die digitale Transformation im Unternehmen spürbar beschleunigen.

Historische Entwicklung und technologische Grundlagen

Die Grundlagen von No-Code reichen bis in die 1980er und 1990er Jahre zurück. Damals entstanden erste 4GL-Programmiersprachen und grafische Entwicklungsumgebungen, die den Programmieraufwand senkten. Der eigentliche Durchbruch gelang aber erst ab den 2010er Jahren mit Cloud Computing und modernen Benutzeroberflächen.

Heute gibt es spezialisierte Tools für nahezu jede Branche und Anforderung. Fortschrittliche Drag-and-Drop-Oberflächen, vorgefertigte Komponenten und intuitive Designs machen die Entwicklung schneller und zugänglicher. Unternehmen können damit Prozesse, Workflows und Datenmanagement-Lösungen eigenständig digitalisieren.

Die Auswirkungen sind enorm, denn diese Form der Lösungs-Entwicklung steigert die Geschwindigkeit der Softwareentwicklung und fördert Innovation. Die Leistungsfähigkeit der Plattformen wächst stetig, und immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile. Die Akzeptanz ist damit auf einem Allzeithoch – ein Trend, der die Zukunft der digitalen Wertschöpfung prägt.

Zentrale Funktionen von No-Code-Plattformen

No-Code Plattformen revolutionieren die Softwareentwicklung durch intuitive Werkzeuge, die komplexe Prozesse vereinfachen. Sie bieten zahlreiche Funktionen, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Anwendern die Umsetzung digitaler Lösungen ermöglichen. Im Folgenden beleuchten wir die wichtigsten Funktionsbereiche moderner No-Code Plattformen.

Visuelle Entwicklung und Benutzerfreundlichkeit

Die Plattformen setzen auf visuelle Entwicklung, um technische Barrieren zu senken. Mit Drag-and-Drop-Editoren lassen sich Layouts, Logiken und Datenanbindungen ganz ohne Programmierkenntnisse gestalten. Nutzer greifen auf umfangreiche Bibliotheken mit vorgefertigten Komponenten wie Formularen, Tabellen und Dashboards zurück. Die Benutzeroberflächen sind intuitiv und ermöglichen es, auch komplexe Anwendungen Schritt für Schritt zu bauen. So entstehen beispielsweise Workflow-Apps einfach per Drag-and-Drop. Das No-Code Prinzip macht die Erstellung digitaler Lösungen für alle zugänglich und beschleunigt Entwicklungsprojekte deutlich.

Workflow-Automatisierung und Prozessdigitalisierung

Ein zentrales Merkmal von No-Code Plattformen ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Wiederkehrende Aufgaben wie Genehmigungen, Benachrichtigungen oder Datenübertragungen lassen sich per Workflow-Designer abbilden. Business-Rules und Logik können ohne Programmierung integriert werden. Laut Studien von IBM und McKinsey steigern Unternehmen durch den Einsatz dieser Tools ihre Innovationskraft um bis zu 33 Prozent. Wie genau Du Workflows ohne Programmierung automatisieren kannst, zeigt unser Guide zur Workflow-Automatisierung mit No-Code. Damit werden Prozesse effizienter und Fehlerquoten sinken.

Datenmanagement, Analyse und Reporting

No-code Plattformen ermöglichen die einfache Einbindung verschiedenster Datenquellen, etwa aus CRM-, ERP- oder Cloud-Systemen. Über visuelle Tools lassen sich individuelle Dashboards und Berichte erstellen, die einen schnellen Überblick über wichtige Kennzahlen bieten. Analyse-Werkzeuge unterstützen dabei, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Integration von Reporting-Funktionen und flexiblen Visualisierungen behalten Teams stets die Kontrolle über ihre Daten. Das Prinzip sorgt für maximale Transparenz im gesamten Prozess.

API-Integration und Verknüpfung externer Systeme

Eine weitere Stärke von No-Code Plattformen ist die nahtlose Integration externer Software und Dienste. Mit vorgefertigten Konnektoren können unterschiedlichste Systeme, wie Zahlungsanbieter, Cloud-Speicher oder E-Mail-Dienste, unkompliziert angebunden werden. Die Unterstützung von APIs ermöglicht eine flexible Vernetzung und Automatisierung von Abläufen über verschiedene Anwendungen hinweg. So lassen sich Lösungen schnell smarte Systemlandschaften aufbauen, ohne aufwendige Programmierung oder lange Entwicklungszyklen.

KI- und Machine-Learning-Funktionen

Immer mehr No-Code Plattformen integrieren KI- und Machine-Learning-Funktionen, um prädiktive Analysen, Natural Language Processing oder Datenklassifizierung zu ermöglichen. Auch Anwender ohne Expertenwissen können so intelligente Automatisierungen nutzen und Entscheidungsprozesse optimieren. Dank vorgefertigter KI-Module lassen sich smarte Tools schnell implementieren, was die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen weiter steigert. filehub beispielsweise ermöglicht hierdurch eine schnelle Integrierbarkeit einer KI zur Klassifikation und Extraktion von Dokumenten.

No-Code vs. Low-Code: Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Einsatzbereiche

Was unterscheidet No-Code eigentlich von low-code und wo liegen die Gemeinsamkeiten? Beide Ansätze verändern die Softwareentwicklung grundlegend, aber sie sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und bieten verschiedene Möglichkeiten. Hier erfährst du, für wen sich welcher Weg eignet und wie Unternehmen davon profitieren.

Zielgruppen und Anwendungsfelder

No-code richtet sich vor allem an Fachanwender, die ohne Programmierkenntnisse schnell eigene Lösungen bauen möchten. Typische Zielgruppen sind Citizen Developer, Business Technologists und Teams aus Marketing, Buchhaltung, HR oder Vertrieb. Sie nutzen diese Tools, um einfache bis mittlere Anwendungen wie Umfrage-Apps, Dokumentenprozesse, Onboarding-Lösungen oder Lead-Management-Tools zu erstellen.

Low-code wendet sich eher an Entwickler oder technisch versierte Anwender, die komplexere Anforderungen haben. Hier entstehen häufig individuelle Geschäftsanwendungen, Portale oder Integrationslösungen.

Vergleichstabelle:

|

Ansatz |

Zielgruppe |

Typische Projekte |

|---|---|---|

|

No-Code |

Fachanwender |

Formulare, Workflows, Apps |

|

Low-Code |

Entwickler, IT |

Individuelle Lösungen, Portale |

No-code macht Digitalisierung für alle zugänglich, während low-code mehr technische Tiefe bietet.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Bei der Flexibilität gibt es deutliche Unterschiede. No-code setzt auf Geschwindigkeit und Einfachheit. Anpassungen sind meist über visuelle Einstellungen möglich, individuelle Erweiterungen sind aber begrenzt. Hier kommt es auf die Implementierungstiefe und Ausrichtung des Portalanbieters an.

Low-code erlaubt tiefergehende Individualisierung. Entwickler können auf Quellcode zugreifen und maßgeschneiderte Funktionen ergänzen. Unternehmen sollten sich fragen: Wie komplex ist die Anwendung? Gibt es spezielle Integrationswünsche? Wie viel IT-Unterstützung steht bereit?

Entscheidungskriterien:

-

Komplexität des Projekts

-

Integrationsbedarf

-

Verfügbare IT-Ressourcen

No-Code eignet sich ideal, wenn schnelle Ergebnisse und geringe technische Hürden im Vordergrund stehen. Für anspruchsvolle, unternehmenskritische Prozesse lohnt sich ein Blick auf low-code.

Technologische Gemeinsamkeiten

Trotz der Unterschiede haben die beiden Lösungsansätze viele technologische Überschneidungen. Beide bieten visuelle Entwicklungsumgebungen, modulare Komponenten und Möglichkeiten zur Automatisierung. Anwender können per Drag-and-Drop Layouts gestalten, Workflows aufbauen und Datenquellen anbinden.

Der Hauptunterschied liegt in der Tiefe der Anpassbarkeit. Während die rein visuelle Entwicklung auf maximale Benutzerfreundlichkeit setzt, erlaubt low-code zusätzliche Eingriffe in den Code. Das erforderliche Skill-Level unterscheidet sich ebenfalls: No-Code ist für Einsteiger konzipiert, low-code verlangt technisches Verständnis.

Beide Ansätze ermöglichen eine schnellere Digitalisierung von Geschäftsprozessen und fördern die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT.

Markttrends und Prognosen

Der Markt für No-Code und low-code wächst rasant. Laut Gartner werden bis 2025 rund 70 Prozent aller neuen Business-Anwendungen mit diesen Technologien entwickelt. Besonders große Unternehmen und der Mittelstand setzen verstärkt auf diese Plattformen, um Innovationszyklen zu verkürzen.

Die Grenzen zwischen rein visuelle Entwicklung und low-code verschwimmen zunehmend. Viele Plattformen kombinieren inzwischen beide Ansätze, um maximale Flexibilität zu bieten. Auch KI und Automatisierung halten verstärkt Einzug.

Wer tiefer in aktuelle Zahlen und Entwicklungen eintauchen will, findet im Bericht Low-Code und No-Code: Statistiken und Trends (2025) einen umfassenden Überblick über die Marktdynamik.

No-code bleibt ein zentraler Treiber der digitalen Transformation und wird Unternehmen in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten eröffnen.

Schritt-für-Schritt: Der Weg zur eigenen No-Code-Lösung 2025

Du willst durchstarten und eine eigene Lösung bauen? Mit der richtigen Strategie gelingt das auch ohne Programmierkenntnisse. Hier findest du den bewährten Fahrplan, wie du 2025 Schritt für Schritt vorgehst. Jeder Abschnitt bringt dich näher zur fertigen Anwendung und zeigt dir, worauf es ankommt.

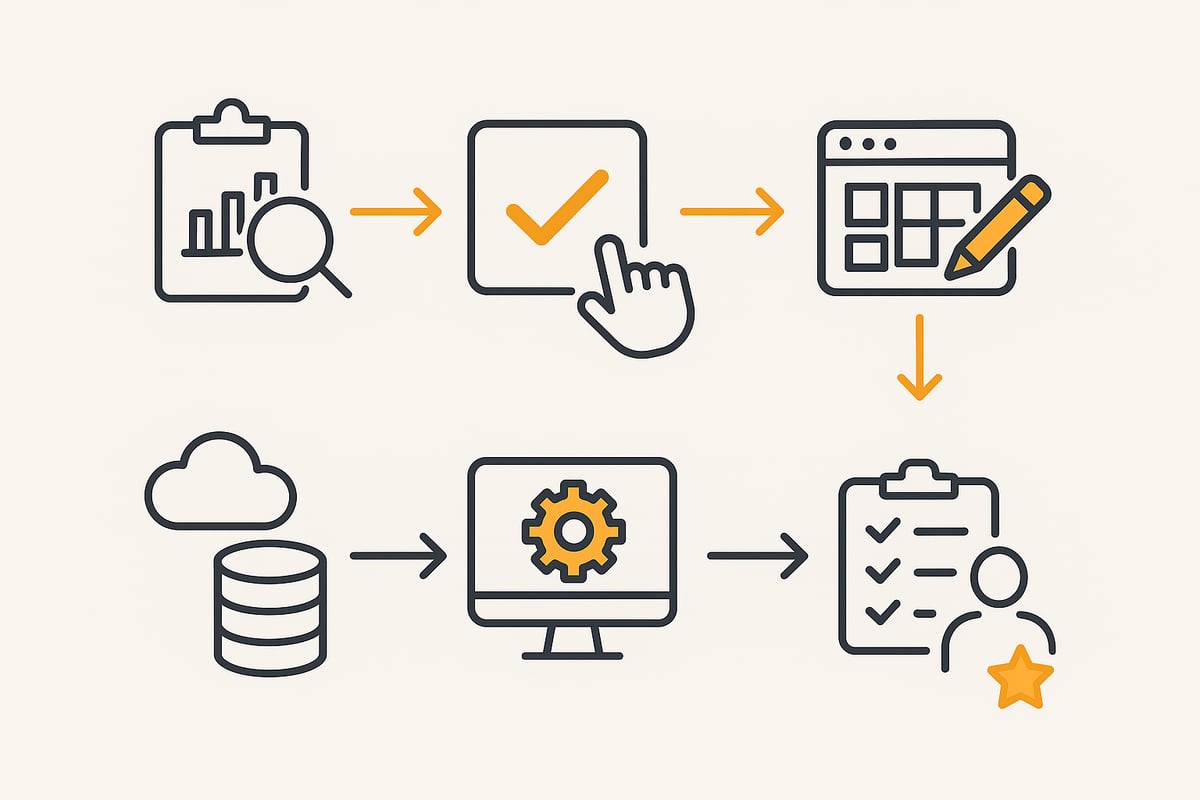

1. Anforderungsanalyse und Zieldefinition

Am Anfang steht immer die Analyse. Überlege genau, welchen Geschäftsprozess oder welches Problem du digitalisieren möchtest. Sprich mit allen Beteiligten – von der Fachabteilung bis zu den Endnutzern. Nur so stellst du sicher, dass die Anwendung tatsächlich Mehrwert bringt.

Lege im nächsten Schritt klare Ziele und messbare Erfolgskriterien fest. Was soll die Lösung können? Welche Prozesse willst du automatisieren? Je detaillierter deine Anforderungen, desto einfacher wird die Umsetzung. Lass dich nicht von technischen Details abschrecken – no-code lebt davon, dass jeder mitmachen kann.

2. Auswahl der passenden No-Code-Plattform

Jetzt geht es an die Wahl der richtigen Plattform. Überlege dir, welche Funktionen du wirklich brauchst. Achte auf Benutzerfreundlichkeit, Integrationsmöglichkeiten, Sicherheit und Kosten. Ein Vergleich führender Anbieter wie Airtable, Zapier, Microsoft Power Apps oder Make lohnt sich. Auch branchenspezifische Lösungen können Vorteile bringen.

Du willst einen Überblick über verschiedene Tools und deren Stärken? Dann schau dir den Beitrag zu App-Plattformen und No-Code Tools an, um fundiert zu entscheiden. Die richtige Plattform ist das Fundament deiner Reise.

3. Planung und Design der Anwendung

Nun folgt das Herzstück: das Design deiner App. Skizziere die Benutzeroberfläche und überlege, wie die Workflows ablaufen sollen. Nutze Drag-and-Drop-Editoren, um Komponenten wie Formulare, Tabellen oder Dashboards zu platzieren. Achte darauf, die Benutzerführung so einfach wie möglich zu halten.

Definiere die Datenstruktur: Welche Informationen werden benötigt und wie sind sie miteinander verknüpft? Mit No-Code kannst du diese Schritte visuell und intuitiv erledigen. So entsteht schnell ein erstes, funktionierendes Prototyp.

4. Integration und Automatisierung von Prozessen

Jetzt wird es spannend: Verbinde deine Anwendung mit externen Systemen, wie E-Mail-Diensten, Datenbanken oder Cloud-Services. Die meisten visuellen Plattformen bieten Schnittstellen (APIs) oder Konnektoren, damit du Daten automatisch übertragen kannst.

Erstelle Workflows, die Routineaufgaben übernehmen, zum Beispiel das automatische Versenden von Benachrichtigungen. So sparst du Zeit und reduzierst Fehlerquellen. Die Automatisierung ist einer der größten Vorteile von No-Code und macht viele Prozesse effizienter.

5. Testen, Iterieren und Optimieren

Bevor die Lösung live geht, solltest du sie gründlich testen. Prüfe, ob alle Funktionen fehlerfrei laufen und die Benutzer mit der App zurechtkommen. Hole dir Feedback von den ersten Anwendern und beobachte, wie sie mit der Anwendung arbeiten.

Nutze Analyse- und Reporting-Tools, um Schwachstellen zu erkennen. Iteriere: Passe die visuell erstellte Lösung an, verbessere Workflows und optimiere die Benutzererfahrung. Dieser Zyklus sorgt dafür, dass deine Lösung langfristig erfolgreich bleibt.

6. Rollout und Skalierung

Nach erfolgreichen Tests folgt der Rollout. Schulen die Endanwender und stelle sicher, dass alle wissen, wie die App funktioniert. Eine gute Einführung reduziert Rückfragen und sorgt für Akzeptanz.

Begleite die Einführung aktiv und biete Unterstützung an. Überlege, wie du die Lösung auf weitere Prozesse oder Teams ausweiten kannst. No-Code eignet sich hervorragend, um schnell reinzukommen, zu skalieren und neue Anforderungen flexibel abzudecken.

7. Best Practices und häufige Fehler vermeiden

Dokumentation ist auch bei visuellen Entwicklungen Pflicht. Halte fest, wie die App aufgebaut ist und wer welche Rechte hat. So behältst du den Überblick und erfüllst Compliance-Anforderungen.

Arbeite unter umständen enger mit der IT zusammen, damit Sicherheit und Datenschutz gewährleistet sind. Vermeide Insellösungen, indem du die Anwendung, sofern notwendig, in bestehende Prozesse integrierst. Regelmäßige Überprüfungen helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Lösung weiter zu verbessern.

Praxisbeispiele und Anwendungsfälle aus der Unternehmenswelt

No-Code hat sich als Gamechanger für Unternehmen etabliert. Immer mehr Teams setzen darauf, um Prozesse zu digitalisieren und Innovationen schneller umzusetzen. Doch wie sieht die praktische Anwendung aus? Im Folgenden findest du inspirierende Beispiele, Vorteile und Learnings aus der Unternehmenspraxis.

Erfolgreiche No-Code-Implementierungen in verschiedenen Branchen

No-Code-Plattformen sind längst kein Nischenthema mehr. Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen profitieren heute von der Flexibilität und Geschwindigkeit, die visuelle Entwicklungen ermöglichen.

Im Marketing werden beispielsweise Umfrage- oder Kampagnen-Apps gebaut, ohne dass Entwickler benötigt werden. HR-Abteilungen digitalisieren so den gesamten Onboarding-Prozess, automatisieren Urlaubsanträge und setzen Mitarbeiterumfragen um.

Auch der Vertrieb setzt auf visuelle Lösungen, um Lead-Management-Tools oder Angebotsprozesse schnell und unabhängig zu realisieren. In der Produktion werden Qualitätskontrollen und Wartungsmanagement digitalisiert, was Fehler reduziert und den Betrieb effizienter macht.

Im Bereich Buchhaltung und Finanzen automatisieren Unternehmen mit Plattformen wie filehub die Verarbeitung von Rechnungen, Belegen und Zahlungsdokumenten – vom Import über KI-basierte Datenerkennung bis zur Übergabe an ERP- oder DATEV-Systeme. Dank der visuellen Oberfläche lassen sich diese Prozesse schnell und individuell modellieren, ohne zu programmieren. So entstehen automatisierte, nachvollziehbare Dokumentenflüsse, die Compliance sichern und Teams spürbar entlasten.

Im Gesundheitswesen nutzen Teams diese Lösungen für Patientenverwaltung, Terminplanung und Dokumentation. Ein eindrucksvolles Beispiel: Bei IBM konnte United Foods mit Workflow-Automatisierung sowohl Kosten senken als auch die Effizienz steigern. Du siehst, no-code ist aus dem modernen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.

Vorteile für Unternehmen und Teams

Die Einführung von no-code sorgt für zahlreiche Vorteile, die direkt spürbar sind. Unternehmen bringen neue Lösungen schneller auf den Markt und reagieren flexibel auf Veränderungen. Die Abhängigkeit von der IT sinkt, Entwickler werden entlastet und Fachabteilungen können eigenständig digitale Prozesse gestalten.

Typische Vorteile auf einen Blick:

-

Beschleunigte Umsetzung: Ideen werden innerhalb weniger Tage realisiert.

-

Weniger IT-Bottlenecks: Teams agieren unabhängig und sparen Ressourcen.

-

Kosteneffizienz: Keine teure externe Entwicklung nötig.

-

Hohe Anpassungsfähigkeit: Lösungen wachsen mit den Anforderungen.

-

Prozessautomatisierung: Routineaufgaben werden digital gesteuert. Mehr dazu findest du im Beitrag zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Mit visuellen-Tools gelingt es, Innovation und Effizienz zu steigern. Unternehmen profitieren von direkten, messbaren Ergebnissen und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Herausforderungen und Lessons Learned

Trotz aller Vorteile gibt es auch Herausforderungen. Change Management ist unverzichtbar, denn Mitarbeitende müssen für neue digitale Prozesse geschult werden. Governance und IT-Einbindung sind wichtig, damit Sicherheit und Compliance gewährleistet bleiben.

Ein häufiger Stolperstein: Individuelle Anpassungswünsche stoßen schnell an Plattformgrenzen. Zudem kann die Entstehung von Schatten-IT drohen, wenn Anwendungen ohne zentrale Kontrolle entwickelt werden.

Best Practices lauten deshalb: Klare Kommunikation, enge Zusammenarbeit mit der IT und regelmäßige Reviews der eingesetzten Lösungen. So lassen sich die Potenziale gezielt nutzen und typische Fehler vermeiden. Unternehmen, die diese Learnings berücksichtigen, etablieren no-code erfolgreich und nachhaltig in ihrer Organisation.

Sicherheit, Datenschutz und Governance bei No-Code-Lösungen

Sicherheit ist immer ein zentrales Thema, das Unternehmen nicht unterschätzen sollten. Denn die einfache Handhabung und schnelle Entwicklung von Anwendungen bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Wer no-code einsetzt, muss sich bewusst mit den Risiken und Schutzmaßnahmen auseinandersetzen.

Sicherheitsaspekte von No-Code-Plattformen

Bei der Integration externer Dienste profitieren Nutzer von einer zentralen Plattformsicherheit. Im Gegensatz zu individuell programmiertem Code sind die meisten Komponenten standardisiert und vorab geprüft. Das verringert typische Fehlerquellen und sorgt für stabile Anwendungen.

Allerdings gibt es auch Risiken:

-

Datenlecks durch unsachgemäße Rechtevergabe

-

Unautorisierte Zugriffe bei mangelnder Authentifizierung

-

Schatten-IT, wenn Abteilungen eigenständig Tools nutzen

Viele Plattformen setzen auf zertifizierte Rechenzentren und rollenbasierte Zugriffsmodelle. Dennoch bleibt die Verantwortung für eine sichere Konfiguration beim Unternehmen. Laut No-Code-Statistiken und Zukunftsprognosen wächst das Bewusstsein für diese Aspekte stetig.

Datenschutz und Compliance (DSGVO, Branchenstandards)

No-Code Plattformen müssen alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Besonders die DSGVO ist für Unternehmen in der EU verpflichtend. Das betrifft die Speicherung, Verarbeitung und Übertragung personenbezogener Daten.

Wichtige Compliance-Aspekte:

-

Datenhosting in zertifizierten Rechenzentren (z. B. ISO, C5)

-

Verschlüsselung bei Speicherung und Übertragung

-

Transparente Datenverarbeitung und Einwilligungen

Viele Plattformen bieten spezielle Einstellungen für Datenschutz und Audit-Logs. Dennoch empfiehlt sich eine individuelle Prüfung der Anbieter, um Branchenstandards sicher einzuhalten.

Governance und Kontrolle

Governance ist entscheidend, um Wildwuchs und Sicherheitslücken zu vermeiden. Unternehmen sollten klare Rollen- und Rechtekonzepte auf den Plattformen definieren. Dokumentation und regelmäßige Reviews sind Pflicht.

Zu den zentralen Kontrollmechanismen zählen:

-

Rollenbasierte Zugriffskontrolle für sensible Bereiche

-

Integration von No-Code Anwendungen in bestehende IT-Sicherheitsprozesse

-

Nachvollziehbare Änderungen durch Protokollierung

Eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und Fachabteilungen stellt sicher, dass Governance-Regeln eingehalten und Risiken minimiert werden.

Best Practices und Empfehlungen

Für den sicheren Umgang mit visuellen Lösungen gibt es bewährte Strategien:

-

Zusammenarbeit zwischen Fachabteilung und IT-Security pflegen

-

Regelmäßige Audits der Anwendungen durchführen

-

Plattformen mit nachgewiesener Sicherheit und Compliance wählen

Zudem sollten Unternehmen Nutzer schulen und auf die Risiken von Schatten-IT aufmerksam machen. So wird No-Code zu einem echten Erfolgsfaktor, ohne die Sicherheit zu vernachlässigen.

Herausforderungen, Kritik und Zukunftstrends der No-Code-Entwicklung 2025

Die No-Code Bewegung hat viele Türen geöffnet, bringt aber auch einige Hürden mit sich. Während Unternehmen von schnellen Ergebnissen profitieren, zeigen sich im Alltag typische Grenzen und Stolpersteine. Wer No-Code 2025 erfolgreich einsetzen will, sollte diese Herausforderungen kennen und einen Blick auf kommende Trends werfen.

Typische Herausforderungen und Grenzen

Viele Unternehmen stoßen auf ähnliche Herausforderungen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind bei komplexen Anforderungen oft limitiert. Gerade wenn Prozesse sehr individuell gestaltet werden müssen, geraten Plattformen an ihre Grenzen.

Weitere Stolpersteine sind die Gefahr von Schatten-IT, wenn Teams ohne IT-Beteiligung eigene Lösungen bauen, und fehlende Standards bei der Dokumentation. Auch ist es von Vorteil, wenn die Anwender ein grundlegendes Verständnis für Datenstrukturen und Prozesslogik haben, um die Lösungen effizient einsetzen zu können.

Kritikpunkte und Risiken

Cloud-Anwendungen werden immer wieder für Sicherheits- und Compliance-Bedenken kritisiert. Besonders bei sensiblen Anwendungen ist die Kontrolle über Datenflüsse und Zugriffsrechte entscheidend. Proprietäre Plattformen bergen das Risiko eines Vendor-Lock-in, sodass Unternehmen von einem Anbieter abhängig werden.

Ein weiteres Problem: Nicht jede Lösung ist langfristig wartbar. Es besteht die Gefahr, dass unübersichtliche App-Landschaften entstehen, die schwer zu pflegen sind. Die richtige Governance ist daher unverzichtbar.

Zukünftige Entwicklungen und Trends

Die Zukunft von no-code ist stark von Innovationen geprägt. Die Integration von KI und Automatisierung in Plattformen nimmt weiter zu. Künftig werden No-Code, low-code und klassische Entwicklungsmethoden noch enger zusammenwachsen. Laut Was wollen No-Coder in 2025? Trends, Herausforderungen und die Rolle von KI erwarten Anwender vor allem mehr Flexibilität, verbesserte Sicherheit und stärkere Governance-Optionen.

Governance, Compliance und IT-Security werden in diesem Umfeld immer wichtiger. Unternehmen setzen verstärkt auf hybride Ansätze, um alle Vorteile auszuschöpfen und Risiken zu minimieren.

Relevante Statistiken und Marktdaten

Die Marktdaten zeigen eindrucksvoll, wie visuelle Lösungen wachsen. Gartner prognostiziert, dass bis 2025 rund 70 Prozent aller neuen Anwendungen mit no-code oder low-code entwickelt werden. Unternehmen berichten von bis zu 33 Prozent mehr Innovationskraft durch den Einsatz dieser Tools.

Eine Übersicht aktueller Zahlen findest Du im Beitrag 26 Low-Code-Trends für 2025: Wichtige Statistiken und Erkenntnisse. Auch Forrester und McKinsey bestätigen die steigende Verbreitung und Effizienzgewinne durch no-code Technologien.

Du hast jetzt gesehen, wie einfach und wirkungsvoll No-Code-Plattformen wie filehub den Arbeitsalltag verändern können. Von der schnellen Automatisierung mühsamer Prozesse bis zur sicheren Einbindung externer Systeme, ganz ohne Programmierung. Wenn Du bereit bist, Deine eigenen Workflows zu digitalisieren und das volle Potenzial moderner Dateiautomatisierung zu nutzen, dann probiere es doch direkt selbst aus.

Starte jetzt Deinen Weg zur effizienten, programmierfreien Entwicklung.